LE DIAGNOSTIC DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Le diagnostic de la SEP repose sur l’observation par l’IRM de plaques inflammatoires visibles par un hypersignal au niveau du cerveau et de la moelle épinière disséminées dans le temps (lésions récentes et anciennes) et dans l’espace (lésions intéressant au moins deux régions entre 4 localisations possibles dans le système nerveux central).

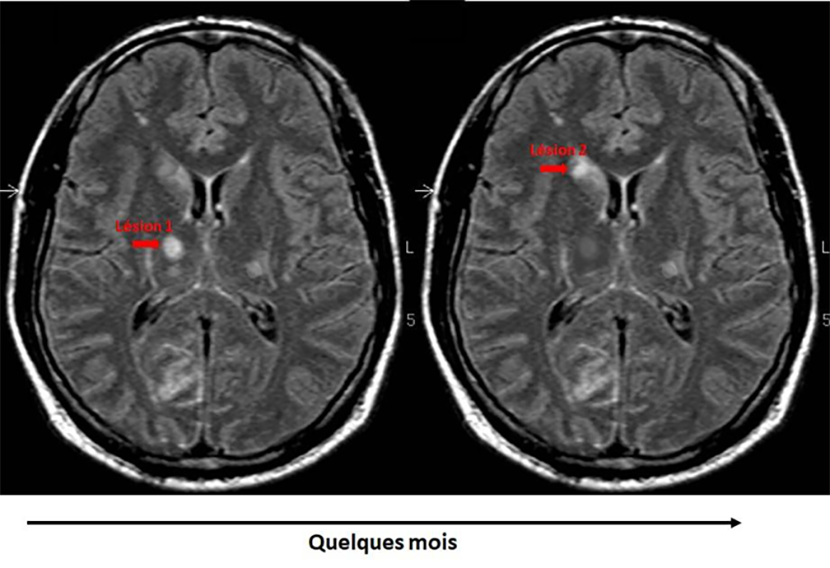

Deux IRM du même sujet montrant la dissémination dans l’espace (gauche) avec des lésions inflammatoires de la substance blanche périventriculaire et juxtacorticale et la dissémination dans le temps (droite) avec des lésions de différents âges (prise de contraste).

L’évolution de la sclérose en plaques

Les symptômes de la maladie sont très hétérogènes d’un patient à l’autre. De même la progression et le délai d’apparition du handicap irréversible varient en fonction de la capacité de chaque personne atteinte à « réparer » ses lésions cérébrales.

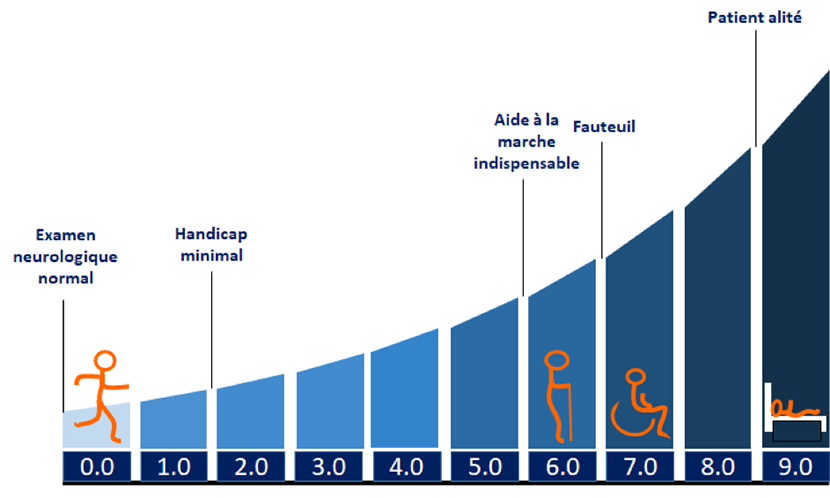

Quel que soit le type de sclérose en plaques, il existe des critères permettant de définir l’activité de la maladie et de suivre son évolution. L’existence de poussées, la progression du score EDSS (Expended Disability Status Scale) (score permettant la cotation du handicap), et l’apparition de nouvelles lésions visualisables à l’IRM sont reconnus comme étant des marqueurs d’activité de la maladie.

Echelle de handicap (EDSS) : évaluation clinique de l’évolution de la maladie

À l’Institut du Cerveau

L’équipe dirigée par les Prs Catherine Lubetzki et Bruno Stankoff a montré que l’activation des microglies, cellules immunitaires résidentes du cerveau, au niveau des lésions constitue un biomarqueur prometteur de l’évolution du handicap des patients. Ces résultats représentent un espoir important pour adapter au mieux le traitement des patients atteints de sclérose en plaques, évaluer de nouvelles thérapeutiques, et prévenir autant que possible l’évolution du handicap.

Dernière mise à jour mai 2022.